La force et le pouvoir

La force est intimement liée au pouvoir et à la politique. Elle est ainsi associée au patriotisme et à l’union tout comme à la répression et à la guerre.

La représentation du corps humain traduit visuellement la puissance politique, que ce soit par l’utilisation de la force physique comme métaphore de la construction du pouvoir, ou bien par la mise en image du corps symbolique – le roi, la République, la Liberté – en majesté.

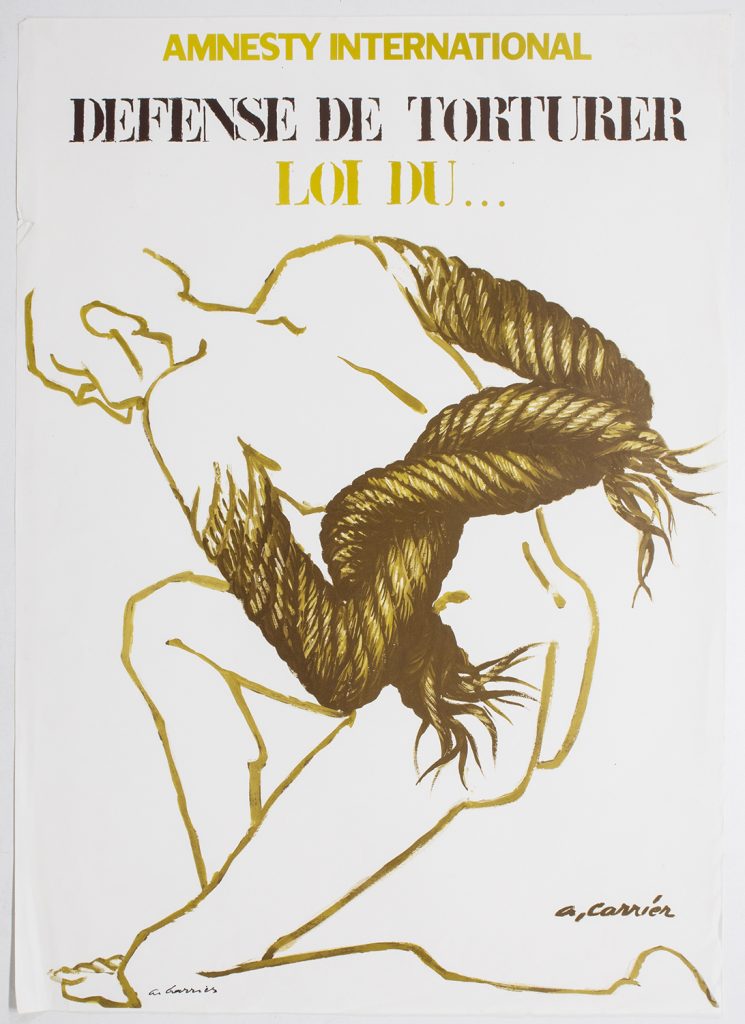

Force physique et violence

La force physique peut être associée à la violence, soit par la représentation du corps humain souffrant, soit par des symboles de violence – poings, armes – afin de dénoncer l’abus de la force par les individus ou le pouvoir.

Vengeance, parricide, viol, répression policière, torture… la force est ici disqualifiée par l’image.

« Cassandre traînée hors du temple de Minerve » [dessin préparatoire au tableau, avec mise au carreau]. Pierre noire, sanguine et rehauts de gouache blanche, entre 1690 et 1700. Inv. 134

Ce combat, aussi appelé Titanomachie, constitue le fondement de la mythologie gréco-romaine. Il oppose les Titans, première génération des dieux, commandés par Cronos, à la nouvelle génération de dieux, menés par Jupiter [Zeus]. L’issue du combat voit la victoire et la prise de pouvoir par Jupiter, qui préside désormais l’assemblée des dieux de l’Olympe et règne sans partage sur le monde gréco-romain.

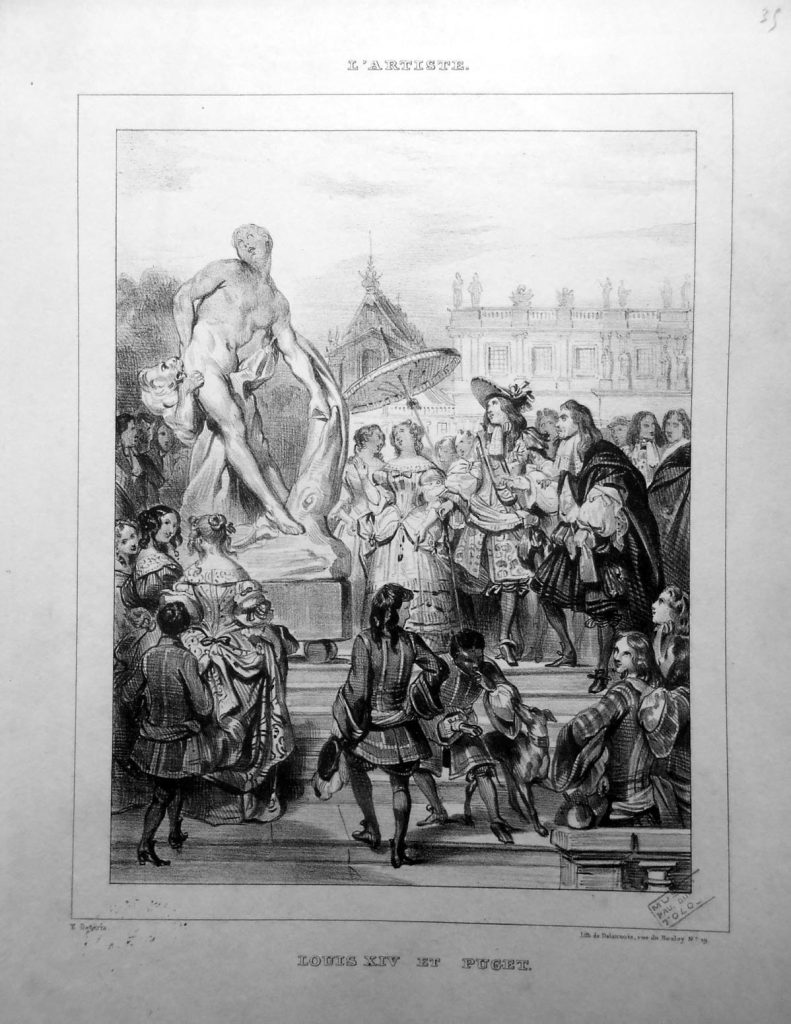

La composition met en scène l’arrivée du groupe sculpté par Pierre Puget dans les jardins de Versailles en 1684. Ce groupe représente l’athlète grec du VIe siècle Milon de Crotone.

Réalisé en 1829 pour le plafond de la Galerie du musée du Louvre, le tableau de Devéria entend célébrer, à travers le face-à-face entre l’athlète grec, symbole de la force physique, et le Roi-Soleil, la puissance de l’absolutisme royal.

Puissance toute relative puisqu’un an à peine plus tard, la Révolution de 1830 met fin à la seconde Restauration et le roi Charles X, le dernier des Bourbons, est contraint à l’abdication.

Combat entre Minamoto et Benkei

La lune sur le pont Gojô, de la série Héros de la neige, de la lune et des fleurs. Xylogravure polychrome, tirage 1867. Musée Georges-Labit, inv. 59.224.4, 5 et 6

Ce triptyque représente le très célèbre combat entre Minamoto no Yoshitsune (en haut à gauche portant un kimono rouge de femme pour se cacher de ses ennemis) et Benkei (le personnage central au physique impressionnant) sur le pont Gojô à Kyôto.

Benkei, personnage semi-légendaire est un moine guerrier fort et violent à qui l’on attribue de nombreux méfaits. Il se lance le défi d’attaquer mille hommes sur le pont Gojô, collectionnant ainsi neuf cent quatre-vingt-dix-neuf sabres. À son millième duel, le puissant Benkei est vaincu par le jeune mais agile Minamoto no Yoshitsune, aidé de plusieurs tengu. Benkei décide alors de se mettre au service de Yoshitsune, qui deviendra l’un des plus célèbres samouraïs de l’histoire, et le suit fidèlement jusqu’à sa mort, héroïque. L’honneur et la loyauté de Benkei font de lui l’une des personnalités les plus populaires du folklore japonais.

Les tengu sont des kami, divinités de la nature, et des créatures légendaires aux pouvoirs surnaturels, mi-homme mi-oiseau, qui auraient enseigné les arts martiaux, et le maniement du sabre, à Minamoto no Yoshitsune lorsqu’il était jeune. Ils sont fréquemment associés aux yamabushi dont ils peuvent prendre la forme comme ici et représentés vêtus comme eux et armés du bâton traditionnel à anneaux des moines bouddhistes. Les yamabushi sont des moines ascètes montagnards, un peu sorciers, un peu guerriers, adeptes d’arts martiaux et aux vêtements caractéristiques (une petite coiffe noire, un pectoral avec des pompons…).

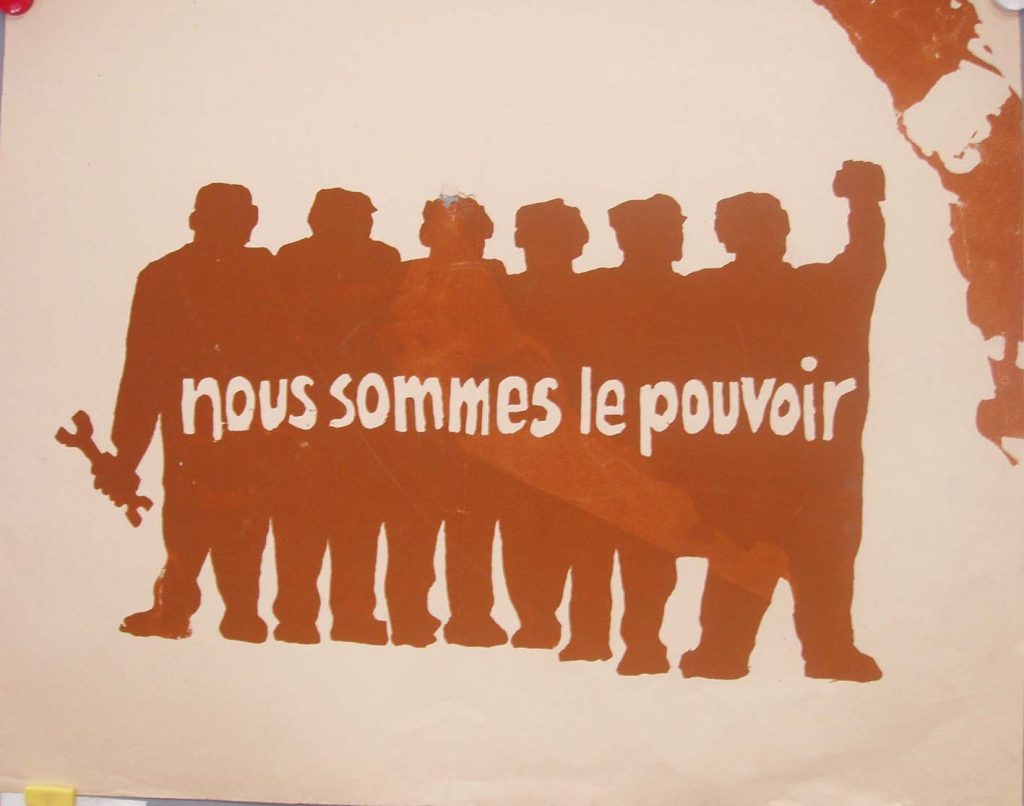

La force du collectif

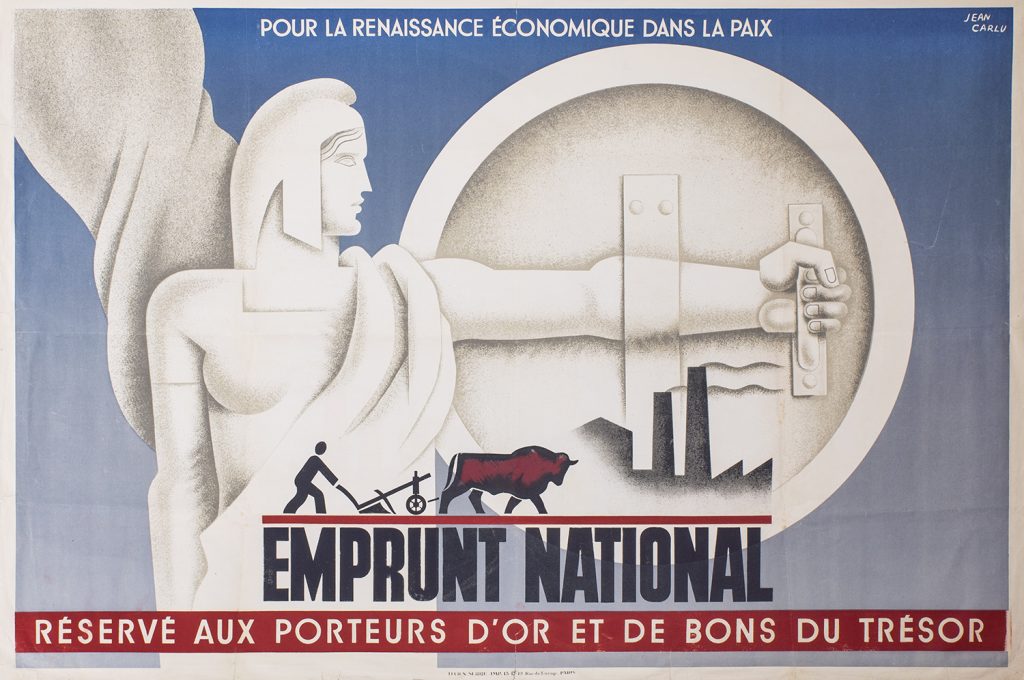

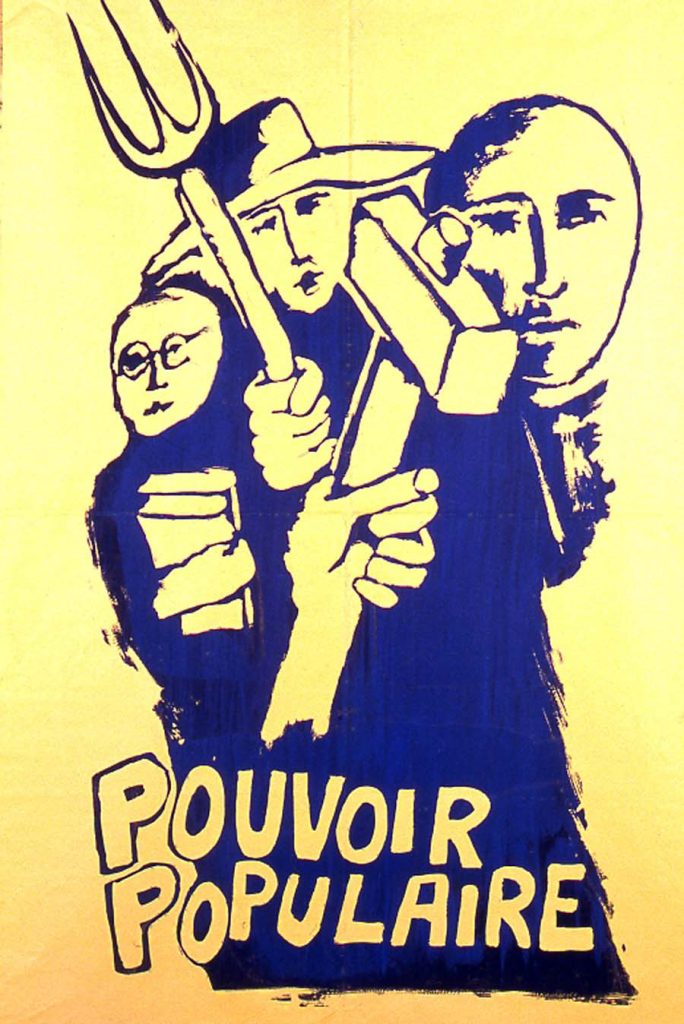

Les grandes campagnes patriotiques de la Première Guerre Mondiale, puis les affiches politiques et syndicales des années 1930 reprennent les codes allégoriques classiques pour célébrer la force du collectif – le peuple, la Patrie, le monde ouvrier…

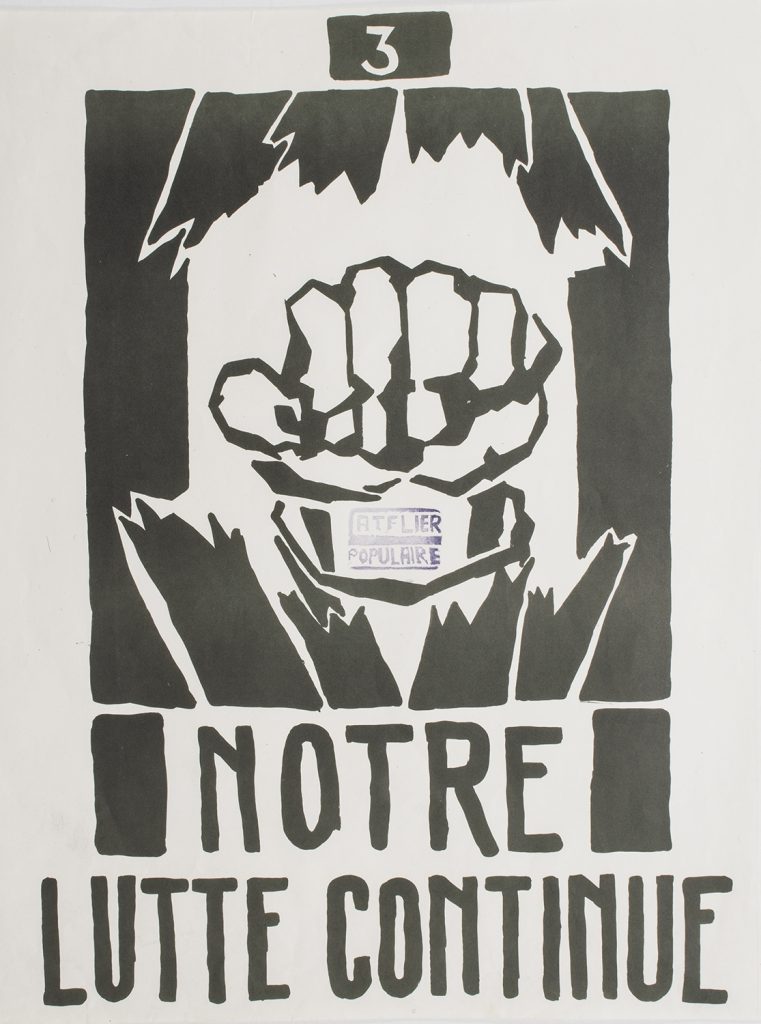

La production graphique autour de mai 68 revitalise à son tour les modèles iconographiques de la force du collectif et de la dénonciation de la violence institutionnelle.

Off-set, mai 1968. Inv. AF 1213

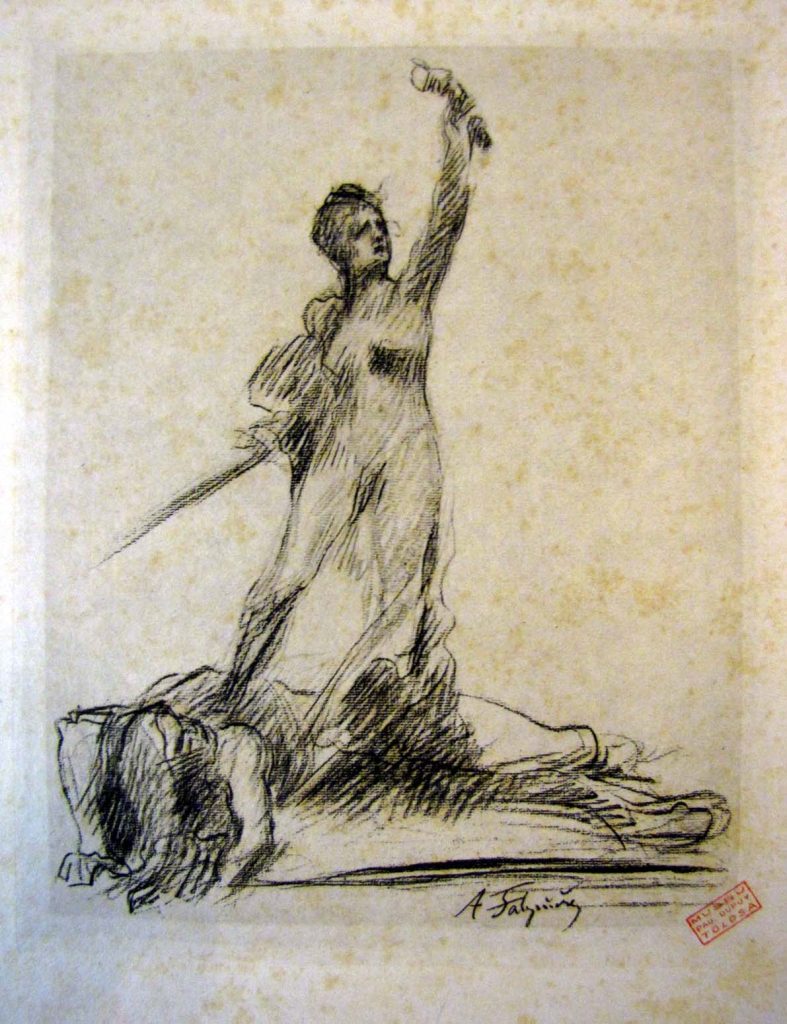

Étude pour le tableau « Tullia » de Rivalz

« Étude pour le tableau Tullia faisant passer son char sur le corps de son père » Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier préparé beige, entre 1700 et 1715. Inv. 81.3.8

Au Salon de 1780, le tableau réalisé à partir de cette étude est décrit en ces termes :

« Tullie Fille de Servius Tullius, Roi de Rome, épousa Tarquin le Superbe, qui voulant s’emparer de la Royauté se servit de sa propre femme pour satisfaire son Ambition, il sçut si bien étouffer en elle tous les sentiments de la nature qu’il engagea à faire égorger son Père, cette Fille dénaturée porta la cruauté jusqu’à faire passer son Char sur le Corps de son Père pour arriver plûtôt au Capitole où elle alloit saluer son Epoux, Roi des Romains, quoique ses Chevaux saisis d’horreur à la vûe de ce cruel spectacle réfusassent d’obéir au Cocher et aux instances du Monstre qu’ils trainoient ».