La force en action : le travail et le sport

Parallèlement aux représentations symboliques et métaphoriques, le thème de la force emprunte également le chemin du réalisme.

Le travail et le sport sont deux sources d’inspiration récurrentes.

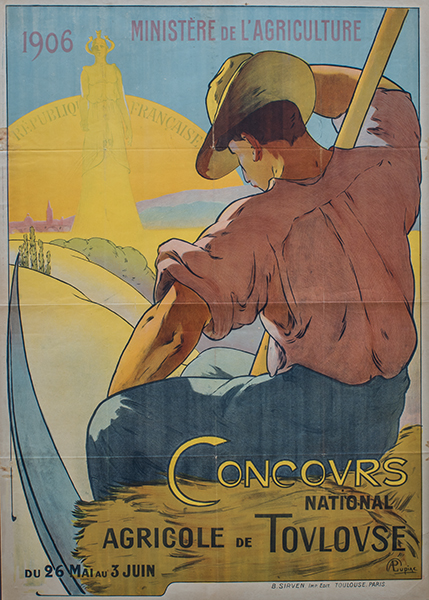

La scène de genre : célébration du travail

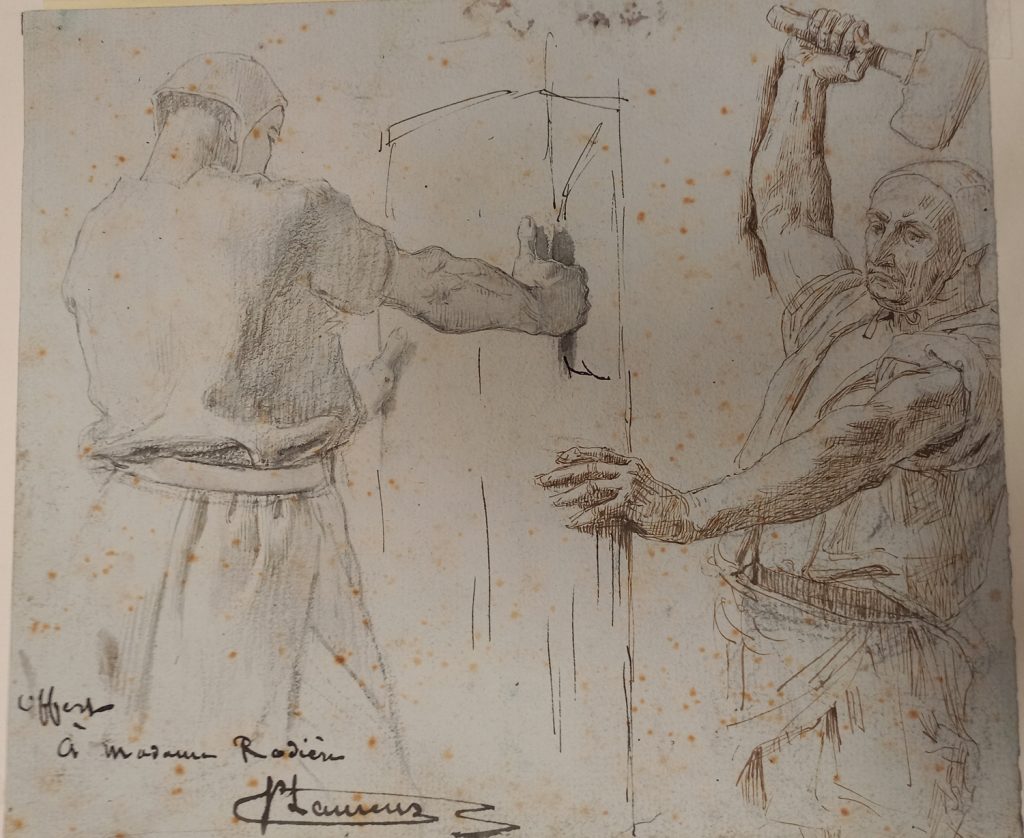

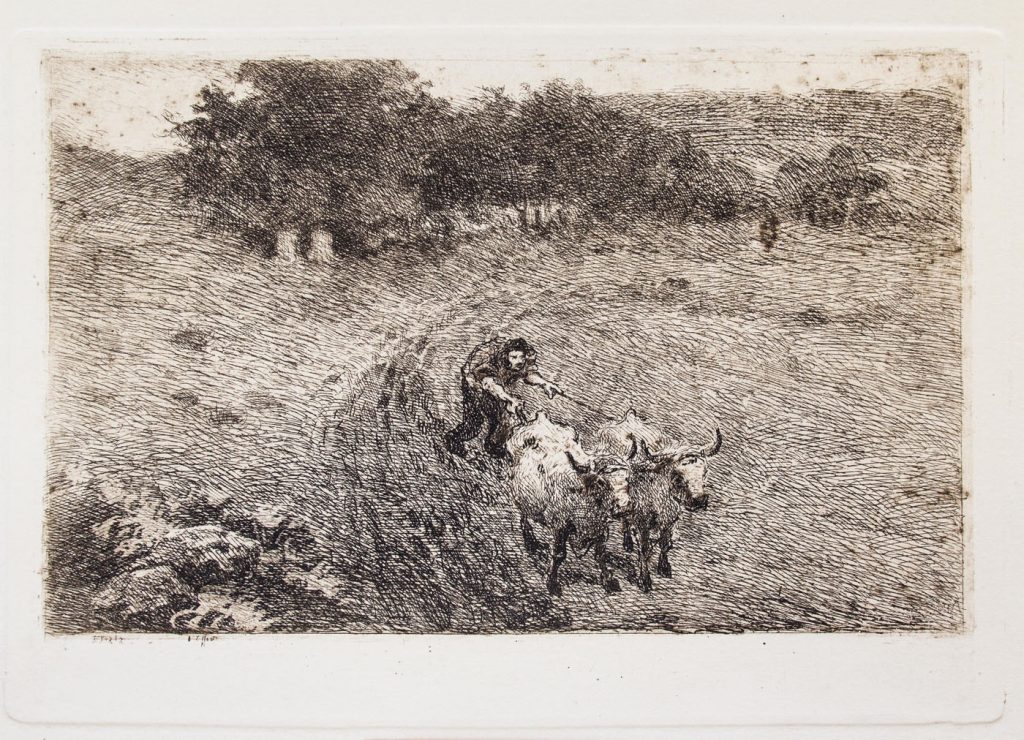

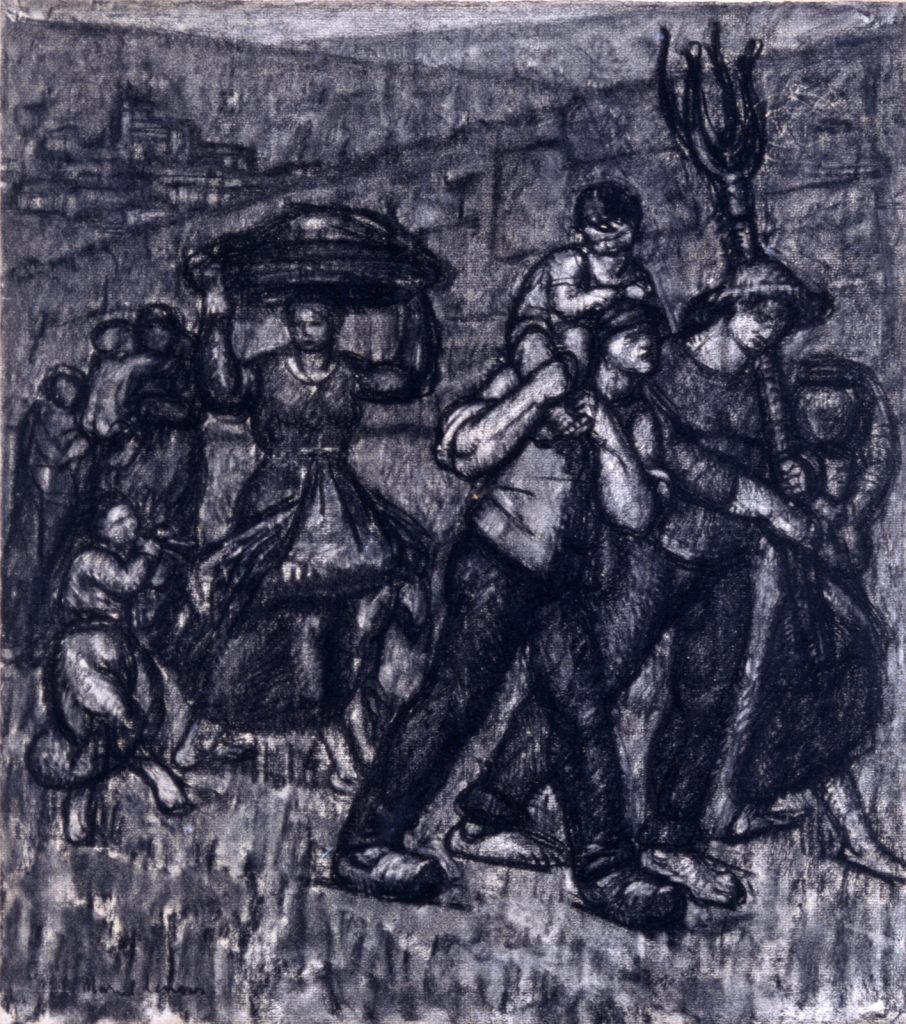

Initié au XVIIIe siècle, avec la peinture de genre, le réalisme culmine au cours du XIXe siècle. Les artistes s’intéressent à des sujets de la vie quotidienne, jugés jusqu’alors triviaux, et se questionnent sur la place de l’homme dans la nature et dans la société.

Le travail de force est alors célébré à travers la représentation d’ouvriers et de paysans, la musculature du maçon, du porteur ou du bœuf de labour en action devenant alors la métaphore de l’effort, mais aussi de l’aliénation ou de la souffrance physique du travailleur.

La force athlétique vue d’ici et d’ailleurs

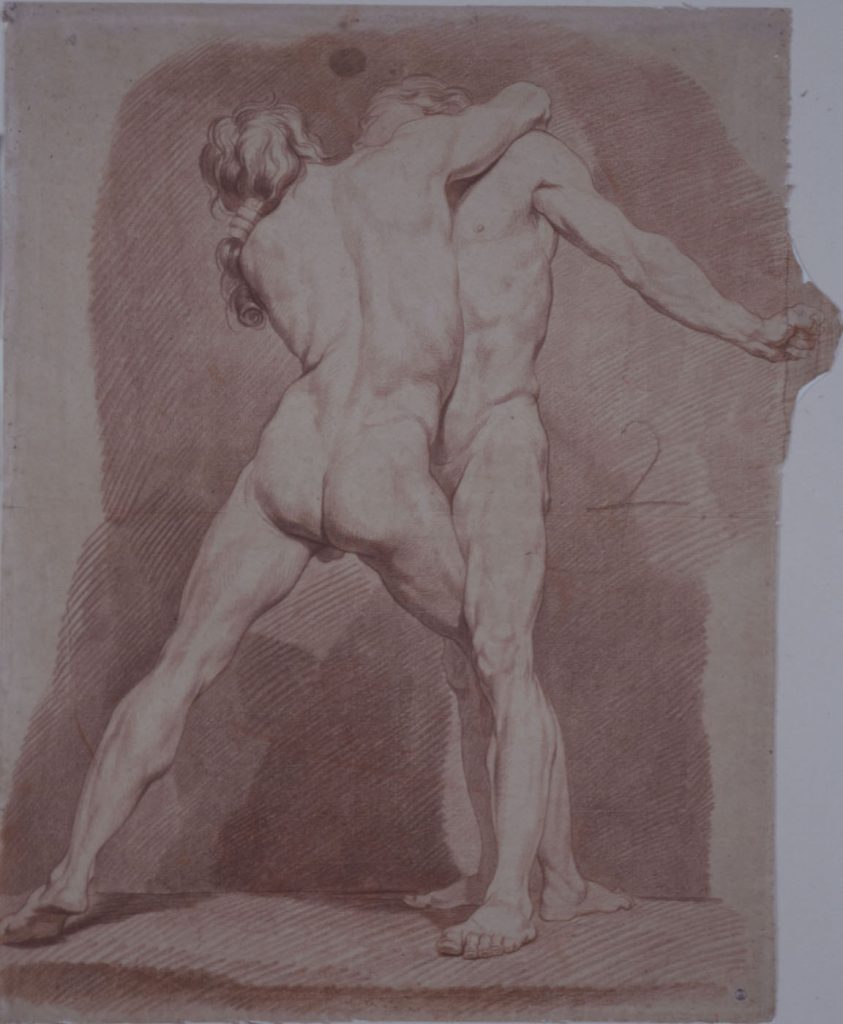

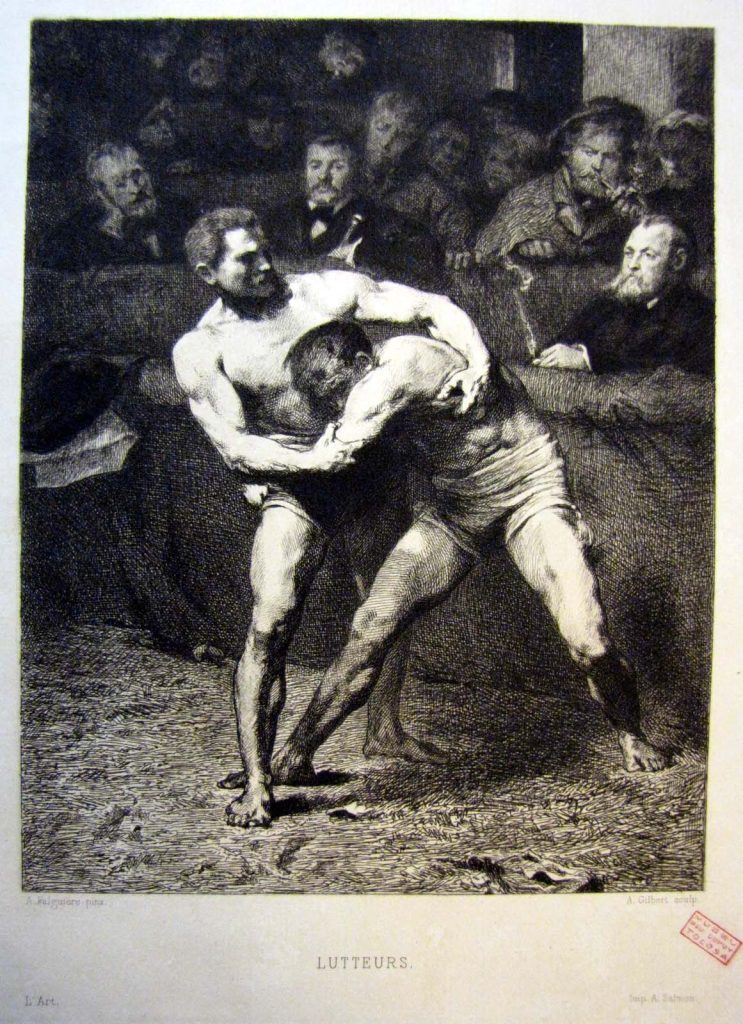

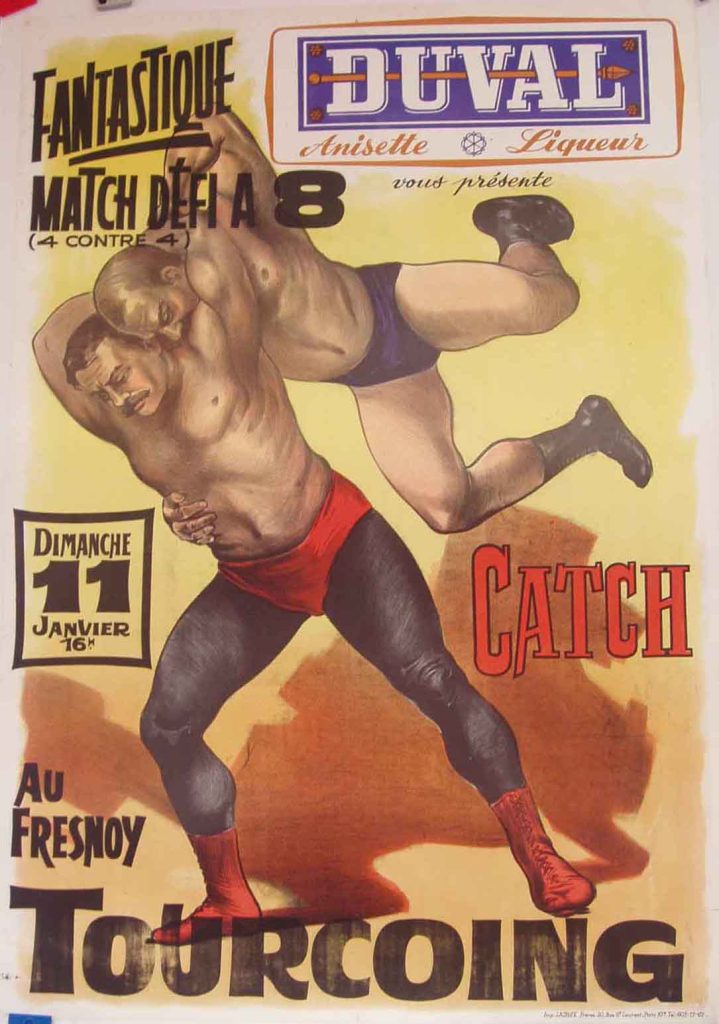

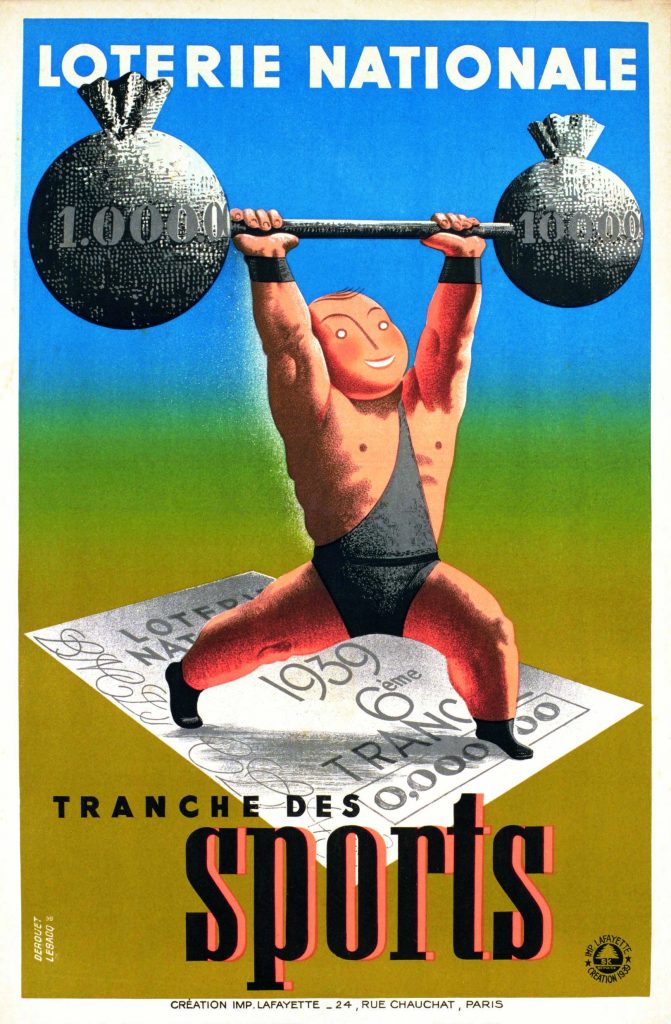

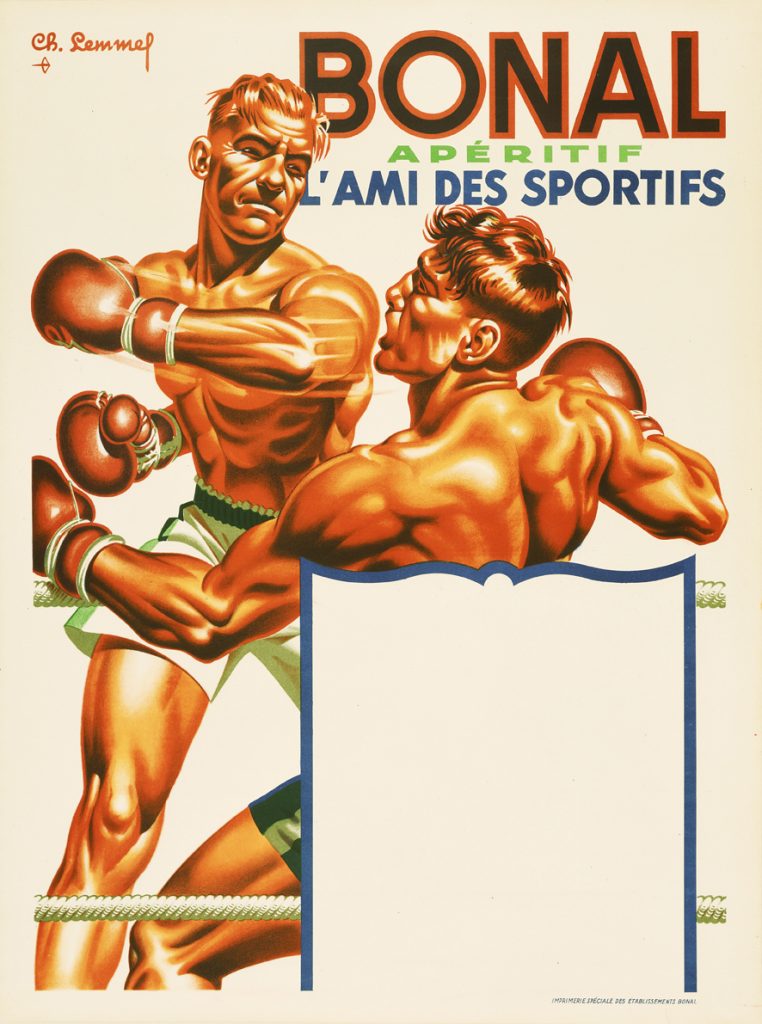

En France

Également basée sur l’étude académique, la représentation du corps humain en action s’applique à d’autres sujets. Les athlètes des sports de combat et de l’haltérophilie sont des modèles qui vont alors de soi.

Et au Japon

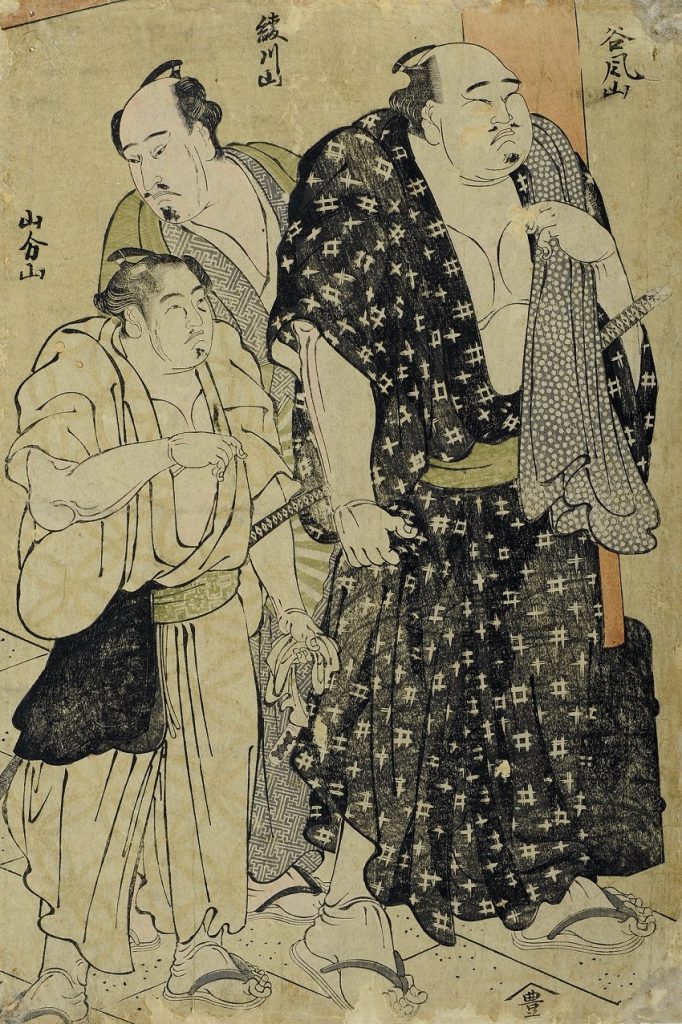

Au Japon, la lutte traditionnelle japonaise, connue sous le nom de sumo inspire les artistes, dessinateurs et photographes au XIXe siècle.

D’abord rituel religieux lié au shintoïsme puis combat faisant partie des cérémonies de la cour impériale, le sumo est adopté par les samouraïs comme un art martial puis devient l’un des divertissements les plus populaires de l’époque d’Edo (1603-1868) et les champions de lutte de véritables célébrités.

Le sumo

Le sumo est la lutte traditionnelle japonaise dans laquelle deux adversaires de forte corpulence s’affrontent au corps à corps. L’objectif de ce combat très codifié est de pousser son adversaire en dehors d’un cercle de combat ou de lui faire toucher le sol.

Tanikaze Kajinosuke (1750-1795) est un lutteur de sumo japonais de grande renommée et il est le premier dans l’histoire de ce sport (avec Onogawa Kisaburô) à recevoir de son vivant le titre de yokozuna (« Grand Champion », rang le plus élevé dans le sumo). Le nom vient de la corde portée par un lutteur pour la cérémonie d’entrée sur le dohyo, la plateforme carrée sur laquelle a lieu tout combat de sumo. Tanikaze est le sujet de plusieurs estampes japonaises qui le représentent en train de combattre, en portrait avec d’autres lutteurs comme ici, ou avec des courtisanes célèbres.

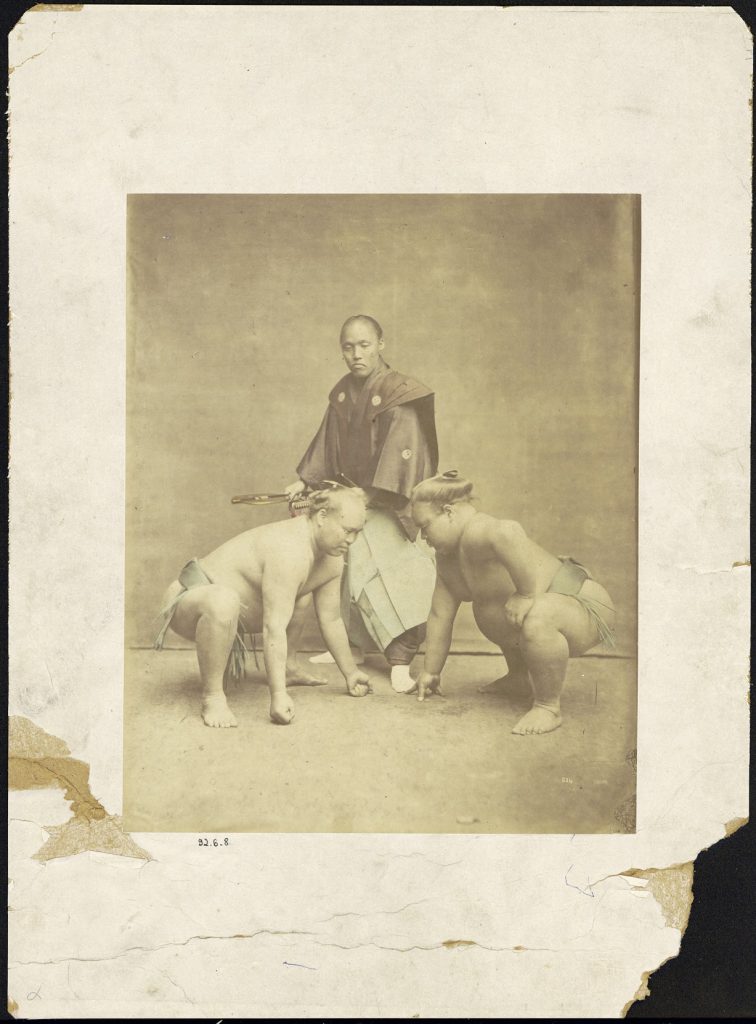

Pose sumo : la photo-souvenir du XIXe siècle

Au Japon, la photo-souvenir pratiquée des années 1860 jusqu’au début du XXe siècle pour une riche clientèle de touristes étrangers à la recherche d’exotisme et de pittoresque est appelée Yokohama shashin car la production et la vente des photographies étaient concentrées à Yokohama, port d’arrivée des voyageurs. La technique photographique utilisée permet de réaliser des tirages multiples sur papier albuminé qui sont, pour la majorité d’entre eux, coloriés à la main et c’est aussi la qualité de cette mise en couleur qui a séduit les touristes occidentaux.

Lors d’un combat de sumo, l’arbitre encourage les lutteurs, réajuste le mawashi s’il se dénoue (la ceinture en soie que les lutteurs portent pendant le combat) et annonce le vainqueur. Il a pour accessoire un éventail ovale en bois laqué, appelé gunbai, qu’il emploie dans le rituel d’avant-combat et dans la désignation du gagnant.

Le porté de sumo

Le relai de Kanaya fut construit sur la rive droite du fleuve Ôi, face à la ville de Shimada. Le gouvernement militaire japonais avait interdit la construction de pont ou service de bacs sur la rivière pour ralentir l’éventuelle approche de rebelles de la capitale Edo, obligeant les voyageurs à traverser à gué. Sur cette estampe représentant la traversée du fleuve Ôi, on distingue un lutteur de sumo sur une plate-forme portée par des hommes ainsi qu’un pèlerin à dos d’homme puis un samouraï et sa suite.

Les 53 relais de la route du Tôkaidô, reliant Edo (actuelle Tokyo) à Kyoto, sont souvent situés dans des sites pittoresques ou près de lieux de pèlerinage, sanctuaires shinto ou temples bouddhistes. Ils proposent auberges où passer la nuit, restaurants et salons de thé, mais aussi de nombreux commerces de services indispensables au voyage. Les estampes de paysage apparaissent au début du XIXe siècle lorsque les voyages, rendus plus sûrs par l’aménagement de grandes routes partant d’Edo, deviennent un des loisirs favoris des Japonais, soucieux de renouer avec la nature.