Pendre la crémaillère

« La soupe au poireau. On croit savoir la faire, elle paraît si simple, et trop souvent on la néglige. Il faut qu’elle cuise entre quinze et vingt minutes et non pas deux heures – toutes les femmes françaises font trop cuire les légumes et les soupes… » (La Cuisine de Marguerite, p. 49)

Pendre la crémaillère !

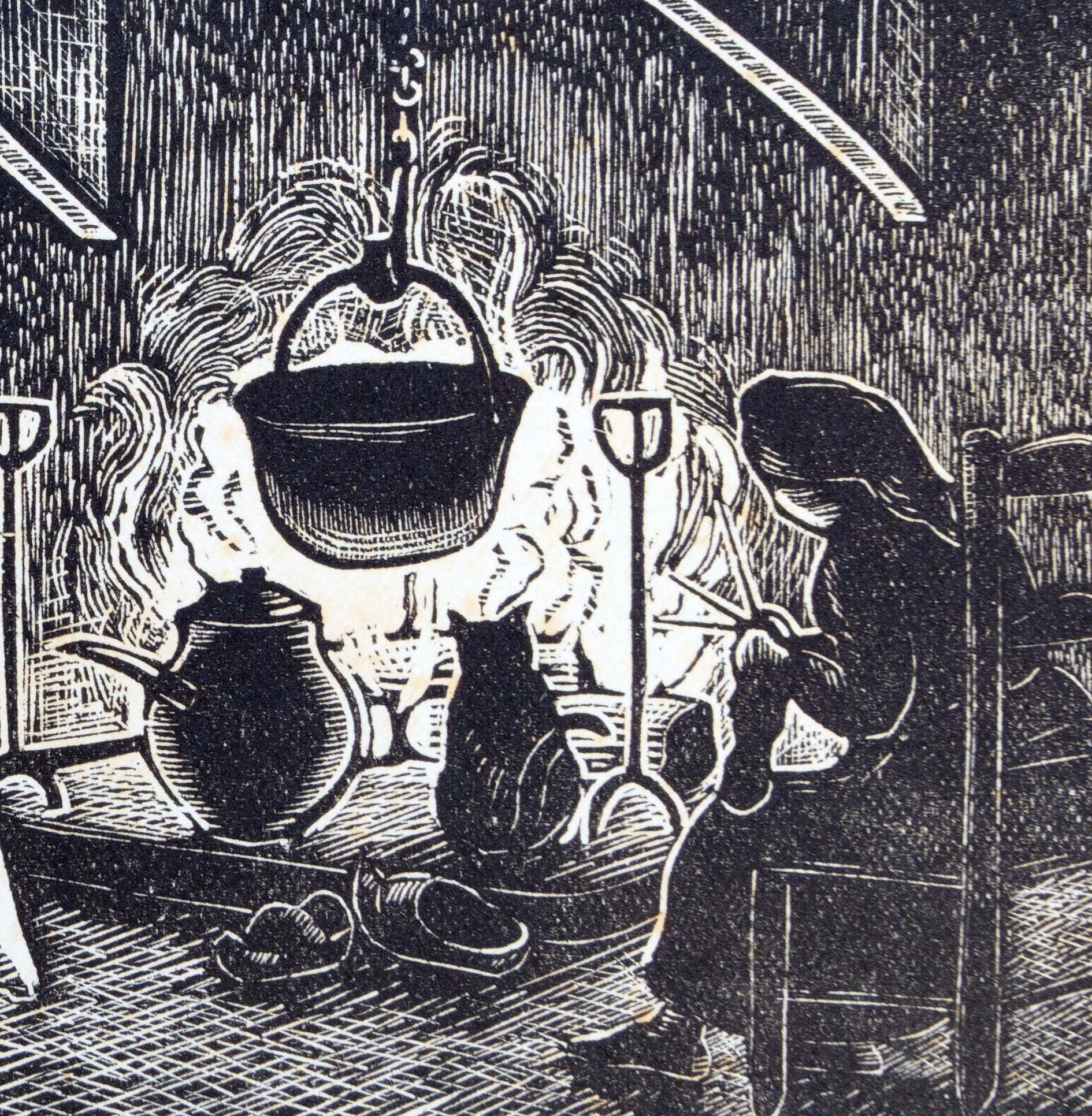

Cette expression encore utilisée de nos jours fait référence à cet objet, la crémaillère, que l’on accrochait dans les cheminées afin d’y suspendre la marmite. Par un système ingénieux, elle permettait de remonter ou d’abaisser la marmite ou le chaudron selon les besoins de la cuisson. Ainsi, La soupe, le ragoût mijotaient de longues heures au-dessus du feu.

La crémaillère, symbole de la création d’un foyer, était souvent offerte en cadeau de mariage. Aujourd’hui, il est rare de voir une crémaillère dans nos habitations modernes mais l’expression est toujours utilisée pour fêter l’emménagement dans un nouveau domicile.

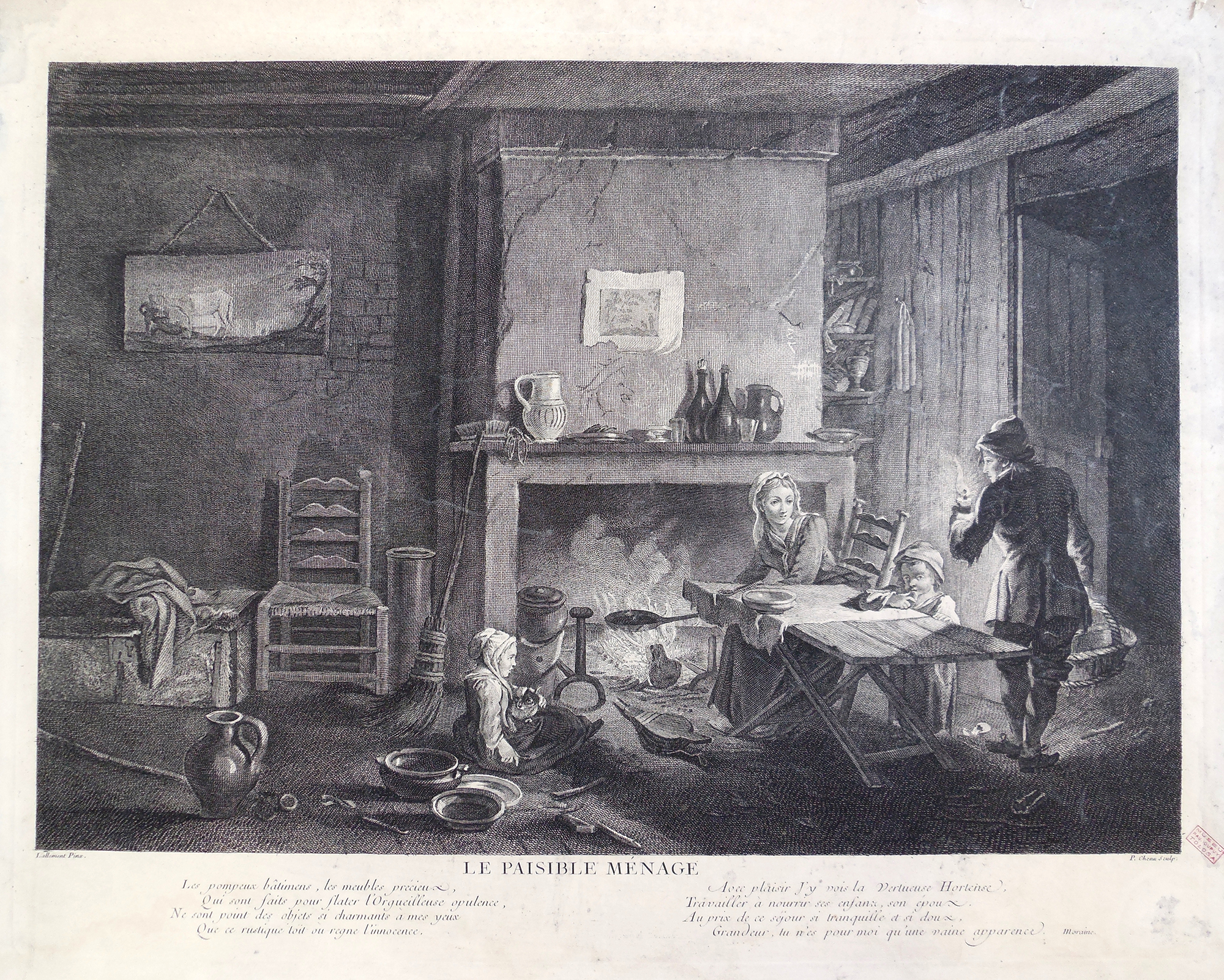

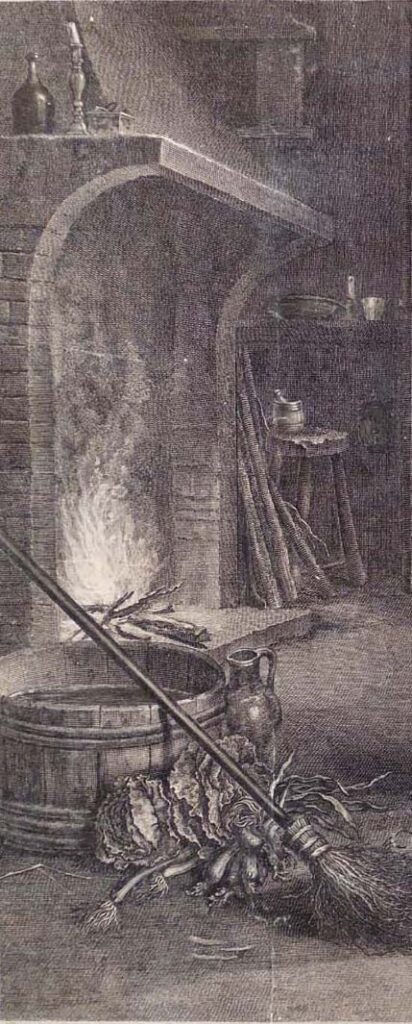

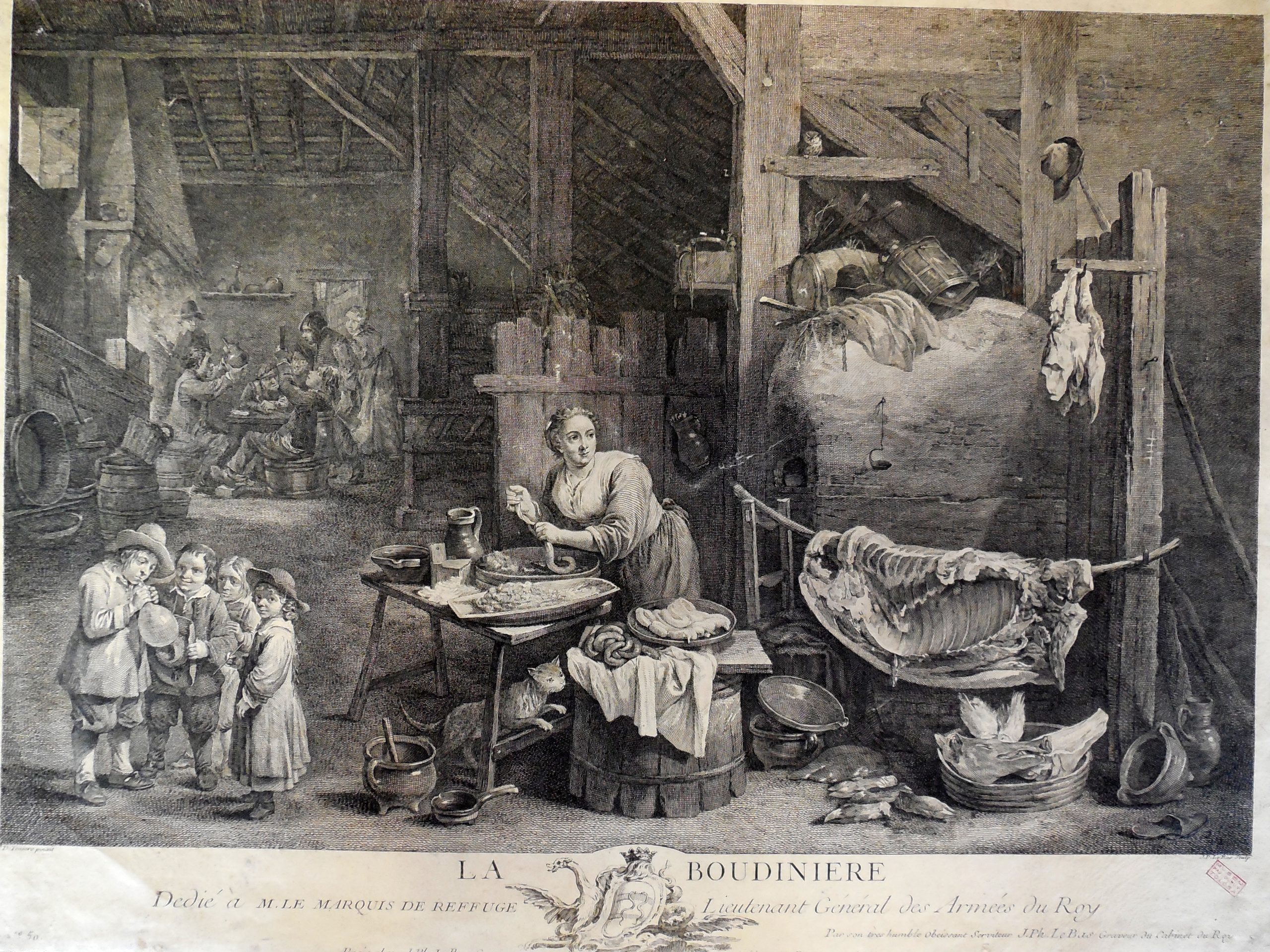

Le foyer dans la gravure

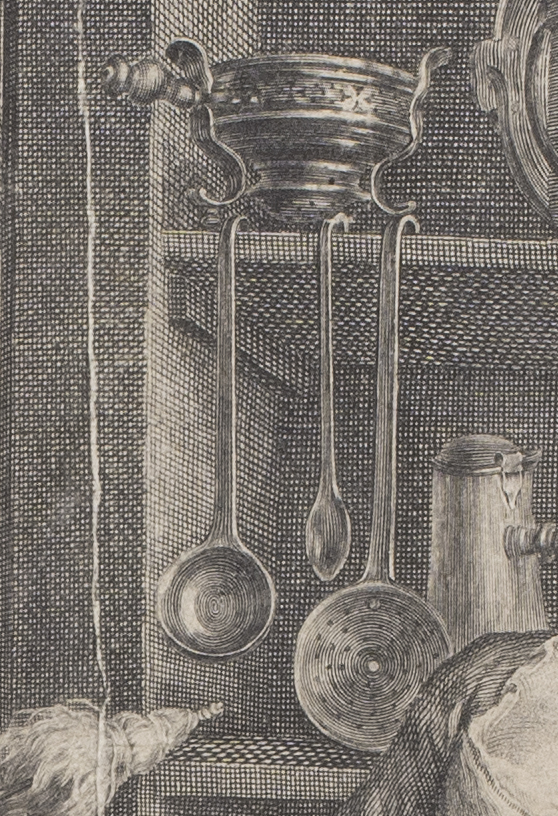

Les artistes du XVIIe et plus particulièrement du XVIIIe siècle ont aimé représenter les intérieurs des maisons paysannes. Le foyer, seule source de chaleur, y occupe, bien sûr, une place importante. On y retrouve les différents ustensiles adaptés à la cuisson à la cheminée : chaudron, crémaillère, poêle ou encore des outils nécessaires à l’entretien du feu : soufflet et chenets.

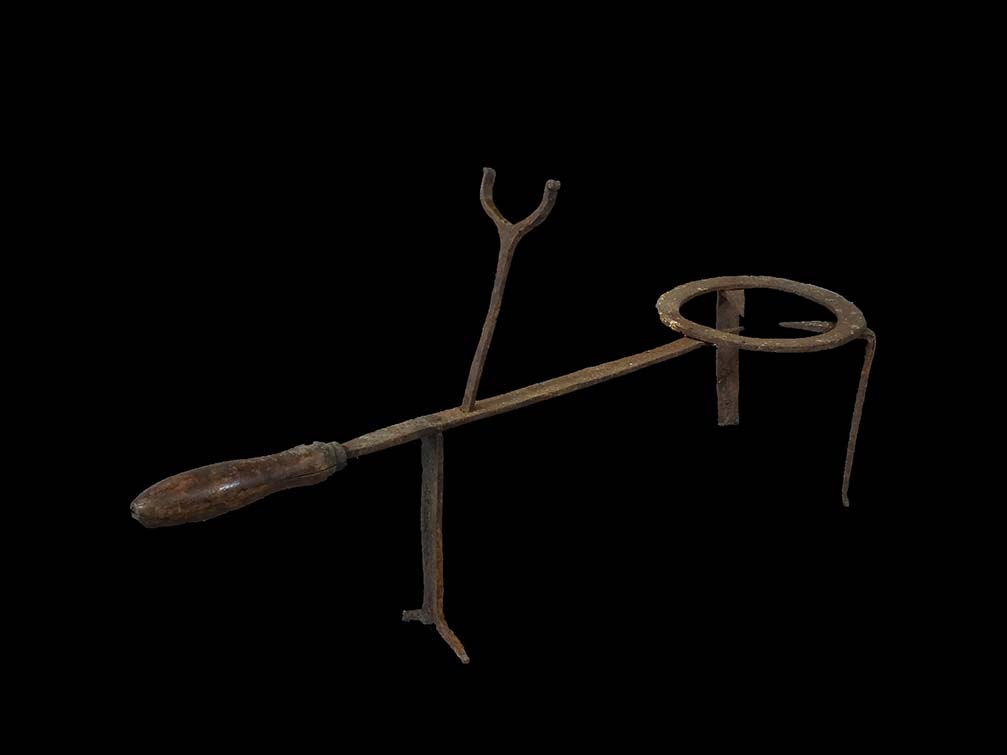

Servante, grils, chevrettes ou flamboir

Dans les réserves du musée Paul-Dupuy, plusieurs crémaillères sont conservées. Il existe également des accessoires conçus pour s’adapter aux différents types de cuisson et d’aliment. Il y a tout d’abord la servante, qui en l’absence d’anse sur la marmite, permet de la maintenir au-dessus du feu. Les trépieds, dits aussi « chevrettes », sont posés directement sur la braise tout comme les grils à viande. Parfois sophistiqués, ces derniers peuvent pivoter permettant ainsi de tourner la viande sans avoir à la toucher. Des ustensiles, comme des louches, des écumoires, des flamboirs à arroser étaient conçus avec de longs manches afin de pouvoir tourner les aliments ou les arroser de sauce sans se brûler. On retrouve dans le même style les poêles à frire ou à châtaignes. Le flamboir, appelé flambadou (de l’occitan flambador) en Occitanie est encore utilisé aujourd’hui, surtout en Aveyron. Il permettait de faire flamber la graisse placée dans le cône et de la verser ensuite sur la viande en train de griller au-dessus de la braise.

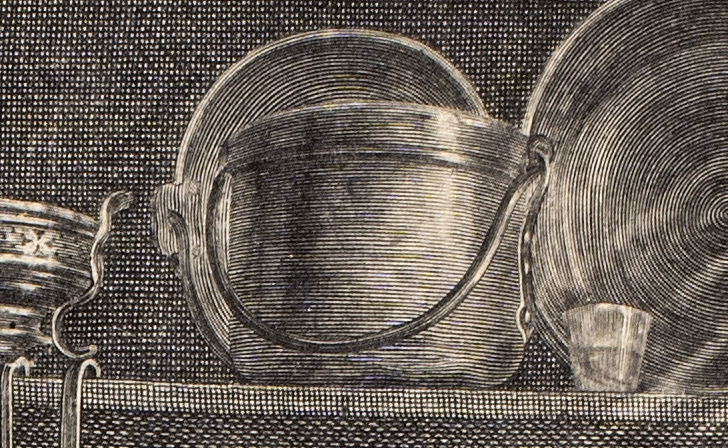

Le coquemar : ancêtre de la bouilloire

Le coquemar, ancêtre de notre bouilloire, était un pot à cuire en terre ou en métal servant à chauffer un liquide directement dans l’âtre. Il est toujours pourvu d’un couvercle, de trois pieds et d’une poignée. On peut en voir un dans la gravure Le paisible ménage, mais le coquemar est déjà utilisé au XIVe siècle. Il est représenté dans une Sainte Famille ornant un Livre d’heures du XIVe siècle (voir Daniel Boucard, 2014, p. 111).